Conformité CFST 6508 expliquée : méthode MSST en 10 étapes pour les entreprises suisses-romandes

27/07/2025

Rôles du médecin du travail et du spécialiste sécurité dans le MSST

14/09/2025Table des matières

Panorama 2025 : qui fait quoi en sécurité au travail en Suisse (vue d’ensemble)

La sécurité au travail en Suisse repose sur un écosystème d’acteurs complémentaires : SECO / Inspection fédérale du travail, CFST/EKAS, Suva et les inspections cantonales. Bien comprendre qui fait quoi évite les doublons, accélère la mise en conformité MSST et améliore votre préparation aux contrôles. En bref :

- SECO coordonne et surveille l’exécution (niveau fédéral) de la LTr et, hors champ Suva, de la LAA.

- CFST/EKAS édicte les directives (dont la 6508/MSST) et clarifie l’organisation de l’exécution.

- Suva exécute la LAA dans les entreprises à dangers particuliers (liste OPA art. 49) et contrôle certains équipements de travail ; ailleurs, la compétence revient aux inspections cantonales.

- L’obligation d’assurance-accidents (LAA) et la protection de la santé (LTr) s’appliquent à l’immense majorité des entreprises et salariés.

Pour la mise en œuvre concrète (équipes, priorisation, preuves), voir notre page sur la sécurité et la santé au travail (MSST).

Objectifs du guide : comprendre les rôles et éviter les confusions Suva vs inspections cantonales

Ce guide sert de boussole opérationnelle pour les dirigeants, RH, HSE et responsables d’exploitation qui se posent des questions très pratiques :

- Qui me contrôle ? Si vous êtes dans une branche où la prévention requiert des connaissances spéciales (art. 49 OPA) (p. ex. construction, travaux spéciaux, équipements à risque), Suva est compétente ; dans les autres cas, ce sont généralement les inspections cantonales (sous surveillance du SECO).

- Que vérifie chaque acteur ? Suva et les inspections examinent la prévention des accidents/maladies pro, la maîtrise des risques, les équipements, la documentation et la formation ; le SECO veille à l’uniformité de l’exécution.

- Que dois-je prouver ? La directive CFST 6508 exige un système MSST proportionné (évaluation des dangers, plan de mesures, formation, suivi) pour démontrer que l’employeur remplit ses devoirs.

À la clé : zéro zone grise entre Suva, canton et SECO, un MSST dimensionné à vos risques, et des contrôles qui se passent bien.

Cadre légal en bref : LTr, LAA, OPA et directive CFST 6508 (MSST)

Directive CFST 6508 (MSST) : opérationnalise l’obligation de faire appel à des médecins du travail et spécialistes de la sécurité ; elle ne change pas le champ d’application de l’OPA mais décrit comment organiser votre système MSST (seuils, rôles, tâches, preuves).

LTr – Loi sur le travail : fondement de la protection de la santé, de l’ergonomie, des horaires et conditions de travail ; base des contrôles cantonaux sous coordination du SECO.

LAA – Loi sur l’assurance-accidents : assurance obligatoire des salariés contre les accidents et maladies professionnelles ; ancre la prévention et les devoirs de l’employeur (art. 82).

OPA – Ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnelles : précise l’organisation de l’exécution (art. 47–50), répartit les compétences (dont la liste des secteurs/équipements à compétence Suva à l’art. 49) et fixe des exigences transversales.

MSST : quand et pourquoi faire appel à des spécialistes (obligations CFST 6508)

Le recours à des spécialistes de la sécurité au travail et à des médecins du travail n’est pas une option « de confort » : c’est l’ossature d’un système MSST crédible. Il devient obligatoire dès que l’entreprise est exposée à des dangers particuliers ou lorsque les compétences internes ne suffisent pas à garantir une prévention efficace. Cela concerne aussi bien l’industrie et la construction que les services soumis à des risques spécifiques (électricité, chimie, manutention, machines, travail en hauteur, environnement ATEX, horaires de nuit, risques psychosociaux, etc.).

Concrètement, une évaluation structurée des dangers doit déterminer si l’entreprise peut gérer seule, ou si elle doit faire appel à des experts externes pour concevoir, mettre en œuvre et auditer les mesures de prévention.

Guide pratique : mettre en place un MSST >

Obligations MSST pour les PME : seuils, risques et responsabilités de l’employeur

L’employeur demeure responsable du résultat : protéger la santé et la sécurité des collaborateurs, démontrer la maîtrise des risques et maintenir l’activité dans la durée. La directive MSST précise que l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a mis en place une organisation proportionnée à ses risques. Dans les faits, cela se traduit par :

- Évaluer les dangers : cartographier les situations dangereuses (opérations, postes, produits, installations, interventions de tiers), estimer la probabilité et la gravité, prioriser.

- Planifier et documenter : définir des objectifs SST, un plan de mesures (techniques, organisationnelles, humaines), des responsables et des échéances.

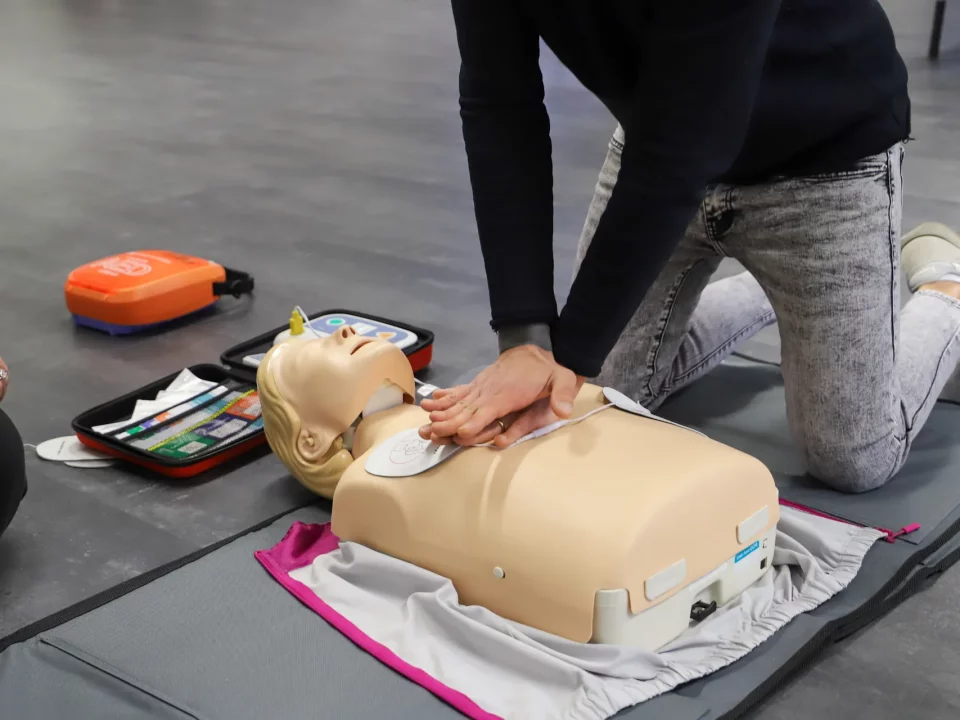

- Former et habiliter : s’assurer que chaque personne possède les compétences requises (consignation/LOTO, premiers secours BLS-AED-SRC, incendie/évacuation, EPI, procédures critiques), et tenir les preuves de formation à jour.

- Mettre en place des consignes et modes opératoires : clairs, accessibles, adaptés au terrain, y compris pour les activités non routinières ou sous-traitées.

- Surveiller et améliorer : suivre des indicateurs (accidents, presqu’accidents, audits, actions en retard), réaliser des revues de direction, corriger, capitaliser.

- Faire appel à des spécialistes dès que nécessaire : danger élevé, changement majeur (nouvelle ligne, nouveau procédé, nouveaux produits), multi-sites, ou signal faible récurrent (incidents répétés, non-conformités, TMS, RPS).

Astuce de diagnostic éclair : si au moins un de ces signaux est vrai — risque grave non totalement maîtrisé, manque de compétence interne avéré, exposition régulière à des opérations inhabituelles ou complexes — faites intervenir sans délai un spécialiste MSST et/ou un médecin du travail.

Équipe MSST : spécialiste sécurité au travail, médecin du travail, protection de la santé

Une équipe MSST efficace est pluridisciplinaire et dimensionnée à la réalité du terrain :

- Spécialiste de la sécurité au travail (STPS) : analyse des risques, conformité technique et organisationnelle, plan d’action, audits, accompagnement des chantiers d’amélioration (machines, ergonomie, manutention, chimie, ATEX, consignation, permis de travail, etc.).

- Médecin du travail / protection de la santé : veille médicale, prévention des maladies professionnelles, surveillance de la santé en lien avec les expositions, conseils sur l’aptitude au poste, prévention des TMS et des risques psychosociaux.

- Référent interne (HSE/RH/Direction) : pilote la mise en œuvre, arbitre les priorités, suit les indicateurs, anime la sécurité (briefs, causeries, retours d’expérience).

- Réseau terrain (chefs d’équipe, opérateurs, maintenance, QSE) : fait vivre les consignes, remonte les signaux faibles, participe aux analyses d’incident.

Le rôle des spécialistes n’est pas de « prendre la place » de l’entreprise, mais de transférer la méthode : outiller, former, créer des routines de prévention, puis laisser l’autonomie grandir, tout en assurant un regard expert périodique.

Lien vers l’action : audit MSST et plan de mise en conformité

Pour passer de « théorie » à résultats mesurables, structurez votre démarche en trois livrables concrets :

- Audit MSST

- Revue documentaire : politique, organigramme des responsabilités, évaluation des dangers, plans de prévention, registre des formations, consignes, registre des accidents/événements.

- Visite de terrain : observation des postes, machines, circulations, stockage, interventions de maintenance, EPI, consignation, affichage, trousse de secours, plans d’évacuation, extincteurs.

- Entrevues ciblées : direction, encadrement, représentants du personnel, maintenance, sous-traitants critiques.

- Synthèse « risques majeurs / écarts critiques / opportunités » et pré-priorisation.

- Feuille de route 90 jours

- Quick wins (impact fort, mise en œuvre rapide) : corrections matérielles simples, clarifications de consignes, affichages manquants, renouvellement EPI, formation-rappel sur les gestes clés (incendie, premiers secours, consignation).

- Chantiers structurants : mise à niveau de l’évaluation des dangers, standardisation des modes opératoires, programme de prévention TMS/RPS, sécurisation des interventions (permis de feu, consignation, consignataires).

- Gouvernance : rituels mensuels, tableau de bord, responsables, échéances, critères de succès.

- Mise en conformité et montée en maturité

- Déploiement progressif sur les sites/équipes prioritaires, formation des relais internes, audits de suivi.

- Intégration des KPI SST dans la performance opérationnelle (fréquence, gravité, taux de clôture des actions, taux de couverture formation, taux de remontée des presqu’accidents).

- Revue de direction trimestrielle et ajustements.

SECO et inspection fédérale du travail : coordination nationale et surveillance de l’exécution

Le SECO, via l’Inspection fédérale du travail, joue le rôle de chef d’orchestre de l’exécution en Suisse. Sa mission : harmoniser les pratiques entre cantons, veiller à la cohérence juridique et piloter des contrôles fédéraux dans les domaines qui relèvent de la Confédération. Concrètement, le SECO fixe des priorités nationales (campagnes, thèmes de contrôle), publie des lignes directrices pour l’interprétation des prescriptions, anime les réseaux des inspections cantonales et collabore avec la Suva pour éviter les chevauchements.

Pour une entreprise, cela se traduit par un cadre de référence clair : mêmes exigences minimales partout en Suisse, mêmes attendus documentaires, et une montée en compétence des inspecteurs grâce à une doctrine commune.

Rôle du SECO en sécurité au travail : missions, domaines couverts, interactions avec cantons et Suva

- Coordination et harmonisation : le SECO veille à l’application uniforme des règles de santé et sécurité au travail, notamment sur les sujets transverses (évaluation des dangers, organisation MSST, ergonomie, horaires et travail de nuit, jeunes travailleurs, maternité, risques psychosociaux).

- Surveillance et pilotage : il planifie des campagnes nationales (par thème ou par secteur), suit des indicateurs d’exécution et publie des recommandations pour corriger les écarts constatés.

- Contrôles fédéraux ciblés : l’Inspection fédérale du travail conduit des contrôles dans les périmètres qui relèvent de la Confédération et intervient à titre de référence lorsque des questions d’interprétation émergent.

- Interface avec les cantons et la Suva : réunions de coordination, doctrine partagée, retours d’expérience (accidents graves, incidents à forte portée), clarification des compétences entre inspections cantonales et Suva selon la nature des risques et des activités.

- Support méthodologique : diffusion de guides, check-lists et outils pour aider les entreprises et les inspecteurs à évaluer les risques et à documenter les mesures de prévention.

Quand le SECO intervient concrètement : exemples de cas, contrôles thématiques et recommandations

- Campagnes nationales : par exemple une année axée sur la manutention et les TMS, une autre sur la sécurité des machines, le travail de nuit ou la prévention des substances dangereuses. Les entreprises ciblées sont informées des thèmes privilégiés et peuvent être contrôlées sur ces volets.

- Contrôles dans le périmètre fédéral : inspections programmées ou inopinées, souvent thématiques, avec entretiens, visites de postes, vérification d’échantillons documentaires et restitution structurée (constats, exigences, délais).

- Clarification d’interprétation : lorsqu’un canton et une entreprise divergent sur la portée d’une exigence, le SECO peut éclairer la lecture à adopter pour aligner la pratique à l’échelle nationale.

- Retour d’expérience après événements : à la suite d’un accident majeur ou d’un incident récurrent, le SECO peut publier des recommandations sectorielles afin de généraliser les apprentissages et d’éviter la répétition des scénarios à risque.

Documents attendus lors d’un contrôle fédéral : politiques, évaluation des dangers, plans d’action

Lors d’une inspection pilotée au niveau fédéral, les attendus sont clairs et comparables d’un site à l’autre. Préparez en amont un dossier de conformité structuré autour de quatre piliers :

- Gouvernance et responsabilités

- Politique santé-sécurité formalisée et communiquée.

- Rôles et responsabilités (direction, référent MSST, spécialistes externes, encadrement, relais terrain).

- Procès-verbaux de comités sécurité, rituels d’animation (briefs, causeries, REX).

- Maîtrise des risques

- Évaluation actualisée des dangers (méthode, résultats, priorités).

- Plans d’action datés avec responsables, échéances, statut d’avancement.

- Dossiers techniques : conformité machines et équipements, consignation/LOTO, permis de travail, maintenance préventive, vérifications périodiques.

- Compétences, information et formation

- Registres de formation et d’habilitation (incendie, premiers secours, BLS-AED-SRC, EPI, opérations critiques).

- Consignes et modes opératoires à jour, accessibles, intégrant les activités non routinières et les interventions de tiers.

- Dispositifs d’accueil et de recyclage (nouveaux entrants, sous-traitants, postes à risques).

- Veille, surveillance et amélioration continue

- Indicateurs clés (accidents, presqu’accidents, taux de clôture des actions, couverture formation, audits).

- Registre des événements, analyses d’incident et mesures correctives.

- Revue de direction périodique, plan d’amélioration, communication interne.

CFST/EKAS : directives, normes et outils pratiques pour les entreprises

La CFST/EKAS joue un rôle de boussole pour l’exécution en Suisse : elle édicte des directives, harmonise l’interprétation et met à disposition des outils concrets pour aider les entreprises à prouver qu’elles maîtrisent leurs risques. Pour une PME, l’intérêt est double : savoir quoi mettre en place et comment le documenter pour passer de l’intention à la conformité opérationnelle.

La directive CFST 6508 expliquée simplement : objectifs, périmètre, preuves à conserver

La directive 6508 formalise l’appel aux médecins du travail et spécialistes de la sécurité et décrit comment organiser un système MSST proportionné. En pratique, elle demande de :

- Évaluer les dangers de manière structurée (situations de travail, procédés, produits, interventions non routinières, tiers intervenants).

- Affecter des responsabilités claires (direction, référent MSST, spécialistes externes, encadrement, relais terrain).

- Planifier des mesures techniques, organisationnelles et humaines, avec des échéances et responsables.

- Former et habiliter les collaborateurs exposés (gestes de premiers secours, incendie/évacuation, EPI, consignation, manutention, travail en hauteur, produits chimiques).

- Surveiller et améliorer via des indicateurs, audits internes, analyses d’incident et revues de direction.

- Conserver les preuves : évaluation des dangers, plans d’action, registres de formation/habilitation, fiches de poste, modes opératoires, comptes rendus d’audit, tableau de bord.

Message clé : la 6508 n’ajoute pas des obligations sans fin ; elle opérationnalise la prévention pour qu’elle soit traçable, mesurable et vérifiable.

Outils CFST/EKAS à connaître : check-lists, modèles de procédures, affichages obligatoires

La CFST/EKAS propose un arsenal d’outils prêts à l’emploi. Sélection utile pour une PME :

- Check-list “évaluation des dangers” : trame pour cartographier les risques, pondérer, prioriser.

- Modèles de plan d’action : tableau actions–responsables–échéances–statut pour piloter et prouver l’avancement.

- Sécurité des machines : listes de vérification intégrant protections, consignation/LOTO, mises en conformité, vérifications périodiques.

- Manutention et ergonomie : grilles TMS pour postes répétitifs, réglages, moyens d’aide, formation gestes et postures.

- Chimie/agents dangereux : inventaire des substances, exploitation des FDS, étiquetage, stockage, ventilation, EPI associés.

- Travail en hauteur et permis de travail : procédures standardisées, contrôles préalables, garde-corps/échafaudages/ancrages, plan de secours.

- Écran, télétravail, RPS : guides pratiques pour le travail sur écran, aménagements, charge mentale, dispositifs d’alerte et d’écoute.

- Affichages essentiels : consignes d’urgence, évacuation, numéros utiles, règles d’EPI, procédures d’alerte.

Comment s’en servir efficacement :

- Démarrer par un diagnostic express avec 3–5 check-lists cœur de métier.

- Convertir les écarts en plan d’action priorisé (90 jours).

- Instaurer un rituel mensuel : point d’avancement, incidents, nouveaux risques.

- Centraliser les preuves dans un dossier MSST unique (papier ou digital).

- Réviser les check-lists à chaque changement (machine, procédé, organisation, produits).

Suva : organe d’exécution laa pour secteurs à risque (qui est concerné ?)

La Suva est l’acteur de référence pour les entreprises exposées à des dangers particuliers. Elle combine un rôle d’assureur-accidents, de prévention et d’exécution : elle contrôle, conseille, publie des exigences et suit leur mise en œuvre. Concrètement, elle intervient prioritairement dans les secteurs et opérations à haut niveau de risque (construction, génie civil, industrie de transformation, travail du bois et du métal, maintenance industrielle, travaux électriques, gestion des déchets, énergie, interventions en hauteur, atmosphères explosives, etc.).

Rôle de la suva en sécurité au travail : prévention, contrôle, conseil et formation

- Prévenir et encadrer les risques majeurs : machines et installations, travaux temporaires en hauteur, électricité, manutention de charges, produits chimiques, ATEX, circulation interne et interfaces homme–machine.

- Contrôler et exiger : visites de sites, revues documentaires, vérifications d’équipements, évaluation des mesures en place, formulation d’exigences avec délais et preuves attendues.

- Conseiller et outiller : recommandations techniques, check-lists, guides sectoriels, retours d’expérience après incidents, bonnes pratiques de consignation (LOTO), consignataires et permis de travail.

- Former et sensibiliser : programmes de formation ciblés (sécurité machines, hauteur, chimie, premiers secours), campagnes annuelles de prévention et actions thématiques.

Objectif opérationnel : une prévention mesurable et traçable. La Suva attend des entreprises qu’elles démontrent une maîtrise systématique des risques et la pérennité des mesures (techniques, organisationnelles et humaines).

Suva ou inspection cantonale ? comment savoir qui vous contrôle selon votre activité

Pour déterminer qui vous contrôle, partez de la nature de vos activités et des opérations critiques réalisées au quotidien :

Typiquement Suva

- Chantiers de construction et de génie civil (échafaudages, coffrages, grues, levage).

- Industrie de transformation : bois, métal, plastique, agroalimentaire, imprimerie, ateliers mécaniques.

- Maintenance industrielle et interventions sur équipements de production.

- Travaux électriques, interventions ATEX, travail en hauteur, découpes et presses.

- Gestion et traitement des déchets, dépôts et sites d’énergie.

Typiquement inspections cantonales

- Services et tertiaire (banque, assurance, IT, cabinets, retail) sans procédés à haut risque.

- Administrations, écoles, culture et santé hors actes techniques à danger particulier.

- Structures orientées conditions de travail et protection de la santé (horaires, ergonomie, charge).

Cas mixtes / multi-sites

- Une entreprise peut relever de compétences différentes selon le site ou l’activité dominante. En pratique, on se base sur l’exposition au risque et sur les opérations réellement effectuées (production, chantiers, maintenance, sous-traitance spécialisée).

- Si vous internalisez des opérations “à danger particulier” (par ex. maintenance électrique, travaux en hauteur), attendez-vous à des exigences alignées sur les standards Suva, même si votre cœur d’activité est tertiaire.

Diagnostic express : si votre activité implique des machines, des travaux temporaires en hauteur, des énergies dangereuses, des substances à risque ou des interventions non routinières critiques, agissez comme si vous étiez dans le périmètre Suva : formalisez vos risques, verrouillez les contrôles techniques, documentez et formez.

Contrôles suva : fréquence, déroulé, non-conformités fréquentes et suites possibles

Fréquence

- Dépend du niveau de risque, de l’historique d’incidents, de la maturité MSST et d’éléments conjoncturels (nouvelle ligne, nouveau procédé, accident notable).

- Les visites peuvent être annoncées ou inopinées ; certaines sont thématiques (machines, hauteur, chimie…).

Déroulé type d’une visite

- Brief d’ouverture : présentation du site, activités, organisation MSST, points sensibles.

- Revue documentaire : évaluation des dangers, plan d’action, preuves de formation/habilitation, procédures critiques (LOTO, permis de feu/hauteur/entrée en espace confiné), registres d’accidents et d’inspections.

- Tour de terrain : observation des postes, protections, circulations, stockages, consignation, EPI, dispositifs d’arrêt d’urgence, affichages et consignes.

- Entretiens ciblés : encadrement, maintenance, opérateurs, sous-traitants.

- Debriefing : constats, exigences, délais et pièces justificatives attendues (photos, rapports, attestations, PV d’essais, formation). Un suivi est planifié.

Non-conformités fréquemment relevées

- Évaluation des dangers incomplète ou non actualisée (changements non intégrés, sous-traitants oubliés).

- Sécurité des machines insuffisante : protecteurs manquants, contournements possibles, arrêts d’urgence non conformes, absence d’analyses de risques machine.

- Consignation/LOTO lacunaire : procédures absentes, personnel non formé, cadenas partagés, absence de test de “zéro énergie”.

- Travaux en hauteur non sécurisés : garde-corps manquants, ancrages non certifiés, EPI non vérifiés, plan de secours inexistant.

- Chimie : inventaire et FDS non à jour, incompatibilités de stockage, ventilation insuffisante, absence de modes opératoires.

- ATEX : zonage absent, équipements non adaptés, non-maîtrise des sources d’inflammation.

- Manutention/TMS : pas de plan de réduction de la charge physique, ergonomie négligée, manque d’aides techniques.

- Formations obsolètes : premiers secours, incendie/évacuation, habilitations machine, travaux spéciaux.

- EPI inadaptés ou mal utilisés : choix, entretien, traçabilité déficients.

Suites possibles

- Exigences écrites avec délais contraints et preuves à fournir.

- Ré-inspection ciblée pour vérifier la mise en conformité.

- En cas de danger grave et imminent, arrêt immédiat d’une machine/opération jusqu’à corrections suffisantes.

- Si les exigences ne sont pas respectées, renforcement du suivi et escalade auprès des autorités compétentes.

Comment se préparer efficacement

- Montez un dossier MSST unique : politique, responsabilités, évaluation des dangers, plan d’action, registres de formation/habilitation, procédures critiques, preuves de contrôles et d’essais.

- Priorisez un plan 90 jours : quick wins matériels, sécurisation des opérations critiques, recyclages ciblés (premiers secours BLS-AED-SRC, incendie/évacuation, LOTO, travail en hauteur).

- Programmez des audits internes trimestriels sur les thèmes majeurs (machines, hauteur, chimie, ATEX) et capitalisez les retours d’expérience.

Inspections cantonales du travail : missions, périmètre et spécificités locales

Les inspections cantonales du travail sont l’interlocuteur de proximité pour la majorité des entreprises de Suisse romande. Elles contrôlent la protection de la santé, les conditions de travail et la prévention des accidents dans les entreprises qui ne relèvent pas du périmètre d’exécution de la Suva. Leur valeur ajoutée : un accompagnement pragmatique, ancré dans les réalités locales (typologie d’entreprises, chantiers, contraintes urbaines, multilinguisme, transfrontalier), et une capacité à prioriser ce qui compte pour la santé et la sécurité au quotidien.

Inspection du travail canton par canton : Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg, Valais, Jura (aperçu)

Chaque canton organise son inspection selon sa taille, ses secteurs clés et ses priorités annuelles. En pratique :

- Vaud : forte densité d’industries et de chantiers, plus un tertiaire important. Accent récurrent sur l’ergonomie des postes fixes et la sécurité des interventions de maintenance dans les PME.

- Genève : écosystème très tertiaire, logistique urbaine, hôtellerie-restauration, institutions internationales. Surveillance appuyée des horaires, de la charge de travail, du travail de nuit et de l’aménagement des postes à écran.

- Neuchâtel : industries de précision, microtechnique, horlogerie. Focus sur la sécurité des machines, les produits chimiques de process et l’ergonomie fine.

- Fribourg : mix agroalimentaire, logistique, construction et tertiaire. Contrôles transverses sur la circulation interne, les manutentions et la documentation MSST.

- Valais : chantiers, énergie, industrie, tourisme. Attention aux travaux en hauteur, aux conditions climatiques (chaleur/froid), à la préparation aux situations d’urgence.

- Jura : tissu de PME industrielles et artisanales. Sujets fréquents : machines, outillages, formation des nouveaux entrants et suivi des presqu’accidents.

Bon réflexe : chaque inspection cantonale publie généralement des recommandations et formulaires spécifiques (déclarations, demandes de dérogation, thématiques de campagne). S’aligner sur ces attentes locales accélère la mise en conformité.

Ce que vérifie l’inspection cantonale : horaires, locaux, ergonomie, santé et sécurité

Les inspecteurs évaluent à la fois l’organisation et le terrain. Attendez-vous à un contrôle couvrant notamment :

- Organisation et responsabilités

- Politique santé-sécurité, référent MSST, rôles de la direction et de l’encadrement.

- Existence d’un système MSST proportionné aux risques, revues et indicateurs.

- Conditions de travail et protection de la santé

- Horaires, pauses, travail de nuit et du dimanche, protection des jeunes et des femmes enceintes.

- Ergonomie des postes (écran, bureau, atelier), prévention des TMS et des risques psychosociaux.

- Ambiances physiques : bruit, éclairage, température, ventilation.

- Prévention des accidents et maladies professionnelles

- Évaluation des dangers à jour, mesures techniques et organisationnelles.

- Sécurité des machines et équipements : protections, arrêts d’urgence, entretiens, vérifications périodiques.

- Travaux non routiniers : consignation/LOTO, permis de feu/hauteur/espaces confinés, plan de secours.

- Produits chimiques : inventaire, FDS, stockage, étiquetage, modes opératoires et EPI.

- Incendie/évacuation : plan, moyens de première intervention, signalétique, exercices.

- Sous-traitance : coordination sécurité, accueil, habilitations, supervision.

- Compétences et preuves

- Registres de formation et d’habilitation (premiers secours, BLS-AED-SRC, incendie/évacuation, opérations critiques).

- Consignes visibles et comprises, modes opératoires accessibles.

- Registre des accidents et presqu’accidents, analyses et suites données.

Erreurs fréquentes constatées : évaluation des dangers incomplète, consignes non à jour, formation d’accueil insuffisante, consignation perfectible, ergonomie sous-estimée au tertiaire, absence de suivi structuré des actions.

Préparer une visite d’inspection : registres, affichages, consignes, preuves de formation

Anticipez l’inspection comme un exercice de démonstration : vous devez prouver que votre organisation protège la santé et maîtrise les risques.

Check-list documentaire express

- Politique santé-sécurité, organigramme des responsabilités, coordonnées du référent MSST.

- Évaluation des dangers actualisée (périmètre, méthode, résultats, priorités).

- Plan d’action daté : actions, responsables, échéances, statut.

- Registres : formation/habilitation, accidents/presqu’accidents, vérifications périodiques (machines, EPI, extincteurs, ventilation, levage).

- Consignes et modes opératoires : consignation, permis de travail, produits chimiques, interventions d’urgence.

- Preuves d’information des collaborateurs : accueil, causeries, brief sécurité, affichages.

Mise en conformité terrain en 10 points

- Postes à écran et ateliers réglés (hauteur, appuis, éclairage).

- Voies de circulation dégagées, signalisation claire.

- Machines protégées, arrêts d’urgence testés, pas de contournement.

- Énergies dangereuses : procédures LOTO, cadenas individuels, tests « zéro énergie ».

- Stockages sûrs : charges, produits chimiques, incompatibilités maîtrisées.

- EPI disponibles, adaptés, entretenus, traçabilité vérifiée.

- Plans d’évacuation à jour, extincteurs accessibles, personnel formé.

- Consignes affichées et comprises (y compris non-routiniers et sous-traitants).

- Ergonomie traitée : réglages, aides à la manutention, rotations si besoin.

- Registre des événements tenu, analyses partagées et actions suivies.

Stratégie 90 jours

- Semaine 1–2 : revue documentaire, correction des écarts critiques, remise à niveau des affichages.

- Semaine 3–6 : sécurisation des opérations à risque (machines, LOTO, hauteur, chimie), recyclages ciblés.

- Semaine 7–12 : audits internes thématiques, mise sous contrôle des actions, revue de direction et plan de pérennisation.

Qui fait quoi : tableau comparatif des acteurs (à télécharger)

Un comparatif clair “qui fait quoi” aide vos équipes à identifier rapidement l’interlocuteur compétent, les attentes documentaires et les suites possibles. Intégrez ce tableau en page (HTML) et prévoyez un PDF téléchargeable pour l’impression terrain et l’onboarding des nouveaux entrants.

Comparatif Suva / SECO / CFST-EKAS / inspections cantonales : missions, bases, sanctions

| Acteur | Mission & périmètre | Pour qui | Types de contrôles / interventions | Documents attendus à l’audit | Suites possibles |

| Suva | Organe d’exécution pour les secteurs et opérations à dangers particuliers ; prévention, contrôle, exigences techniques et suivi | Entreprises exposées à des risques élevés (construction, industrie, maintenance, électricité, ATEX, hauteur…) | Visites sites (annoncées ou inopinées), campagnes thématiques, vérification machines/équipements, exigences avec délais | Évaluation des dangers, plan d’action, preuves de conformité machine, procédures LOTO, consignation, habilitations, registres de formation, registres d’accidents, preuves de vérifs périodiques | Exigences écrites, réinspection, arrêt d’une machine/opération en cas de danger grave, renforcement du suivi |

| SECO / Inspection fédérale | Coordination nationale de l’exécution ; contrôles fédéraux sur périmètres dédiés ; harmonisation des pratiques | Entreprises relevant du périmètre fédéral ou cas nécessitant clarification d’interprétation | Campagnes nationales, contrôles thématiques, audits de cohérence, recommandations officielles | Gouvernance SST, évaluation des dangers, plans d’action, conformité procédurale, indicateurs, revues de direction | Recommandations et exigences d’alignement, délais de mise en conformité, suivi des progrès |

| CFST/EKAS | Émet des directives et des outils ; coordonne et harmonise l’interprétation pour l’ensemble des organes d’exécution | Toutes entreprises et organes d’exécution | Pas de “contrôle” direct d’entreprise : fournit référentiels, check-lists, guides, modèles | Non applicable (cadre méthodologique) | Non applicable (référentiel de conformité et de preuve) |

| Inspections cantonales | Exécution de la protection de la santé et des conditions de travail pour la majorité des entreprises hors périmètre Suva | Tertiaire, administrations, santé, éducation, commerce, logistique, services… | Inspections programmées ou inopinées, thématiques locales, vérification ergonomie/horaires/organisation MSST | Politique SST, organigramme des responsabilités, évaluation des dangers, plan d’action, consignes, registres de formation, registres événements, vérifications périodiques | Exigences écrites, délais, contrôles de suivi ; mesures immédiates en cas de risque grave |

Bonnes pratiques d’implémentation :

- Ajoutez un code couleur (suivi visuel des exigences par acteur).

- Intégrez une colonne “Qui contacter” avec vos points de contact internes (référent MSST, direction, maintenance) pour accélérer les réponses aux inspecteurs.

- Proposez un bouton “Télécharger le PDF” du tableau, plus une version imprimable affichée en salle de pause et atelier.

À qui s’adresser selon votre cas : industrie, construction, santé, services, administrations

Industrie / ateliers / maintenance

- Interlocuteur principal : Suva.

- Priorités : sécurité des machines, consignation/LOTO, hauteur, chimie/ATEX, formations habilitantes, vérifications périodiques.

- Préparez : analyses de risques machines, plans de mise en conformité, procédures d’intervention, preuves d’essais et de formation.

Construction / génie civil / chantiers temporaires

- Interlocuteur principal : Suva.

- Priorités : protections collectives, échafaudages, levage, coordination multi-entreprises, permis de feu, plan de secours.

- Préparez : plans de prévention, attestations de montage/inspection, registres de brief sécurité, contrôles EPI.

Santé / médico-social / laboratoires

- Interlocuteur principal : inspection cantonale (et interlocuteurs spécifiques selon activité).

- Priorités : manutention des patients, piqûres accidentelles, biosécurité, ergonomie, organisation des horaires.

- Préparez : protocoles d’hygiène, fiches de poste, inventaires substances, formations gestes et postures, registres d’incidents.

Services / tertiaire (banque, IT, assurance, retail)

- Interlocuteur principal : inspection cantonale.

- Priorités : ergonomie écran, charge mentale, télétravail, organisation des horaires, sécurité incendie/évacuation.

- Préparez : évaluation des risques RPS/TMS, chartes de télétravail, consignes d’évacuation, preuves de formation premiers secours et incendie.

Administrations / établissements publics / éducation

- Interlocuteur : selon périmètre, inspection cantonale ; coordination avec le SECO pour certains domaines.

- Priorités : protection de la santé, aménagements ergonomiques, gestion des publics, plan d’urgence, accessibilité.

- Préparez : évaluations de risques par bâtiment/site, plans d’évacuation, registres de maintenance sécurité, preuves d’information du personnel.

Cas hybrides / multi-sites

- Une même entreprise peut relever de deux interlocuteurs selon les activités. Centralisez la cartographie des risques par site, désignez un référent MSST unique et tenez un registre de décisions (qui fait quoi, exigences, délais, preuves).

Scénarios concrets pour les PME : exemples de conformité par secteur

Passons du “qui fait quoi” au terrain. Voici quatre scénarios typiques, avec les risques clés, les contrôles attendus et un plan MSST en 90 jours pour atteindre un niveau de conformité solide et vérifiable.

Atelier mécanique et carrosserie : risques, contrôles typiques, plan d’action MSST en 90 jours

Risques clés

- Machines (carters, arrêts d’urgence, interverrouillages), meuleuses, presses, ponts élévateurs.

- Énergies dangereuses et consignation/LOTO.

- Produits chimiques (solvants, peintures, décapants), ventilation.

- Manutention et TMS, circulation interne, incendie.

Ce que le contrôleur regarde en priorité

- Analyses de risques machines à jour + preuves de mises en conformité.

- Procédures LOTO opérationnelles, cadenas individuels, test “zéro énergie”.

- Inventaire chimie, fiches de données, stockage, captage/ventilation, EPI.

- Formations habilitantes (machines, incendie/évacuation, premiers secours), registres signés.

- Plans d’évacuation, extincteurs, affichage, entretien périodique des équipements.

Plan 90 jours

- Semaine 1–2 : audit flash machines + chimie, corrections matérielles simples (carters, étiquettes, signalétique), affichages sécurité.

- Semaine 3–6 : déploiement LOTO, formation express équipes, mise à jour de l’inventaire chimie et des modes opératoires.

- Semaine 7–12 : vérifications périodiques formalisées (ponts, compresseurs, électricité), exercices d’évacuation, audit interne de suivi.

Preuves à garder : rapports d’essai, photos avant/après, certificats de formation, listes de contrôle, fiches de maintenance.

Bureau et services (banque, informatique, assurance) : risques psychosociaux, ergonomie, télétravail

Risques clés

- Ergonomie des postes à écran, troubles musculo-squelettiques.

- Risques psychosociaux : charge mentale, délais, isolement (télétravail).

- Incendie/évacuation, premiers secours, travail de nuit/horaires étendus.

Ce que le contrôleur regarde en priorité

- Évaluation des dangers couvrant TMS et RPS, plan de prévention associé.

- Charte télétravail (temps de travail, équipement, consignes santé/sécurité).

- Formation et information du personnel (accueil, brief sécurité, exercices d’évacuation).

- Accessibilité et aménagements, éclairage, ventilation, bruit.

Plan 90 jours

- Semaine 1–2 : diagnostic ergonomie + RPS (questionnaire court + visites ciblées), correctifs matériels simples (réglages, supports, sièges).

- Semaine 3–6 : charte télétravail mise à jour, formation “postes à écran”, programme de pauses actives, référents bien-être.

- Semaine 7–12 : exercice d’évacuation, recyclage premiers secours, mise en place d’indicateurs (absentéisme, alertes RPS, incidents mineurs).

Preuves à garder : comptes rendus d’évaluations, plans de postes, attestations d’information, PV d’exercice.

Soins et médico-social : manutention des patients, piqûres, biosécurité, astreintes

Risques clés

- Manutention de personnes, chutes, TMS.

- Exposition biologique (sang, aiguilles), produits de désinfection.

- Veille et astreintes, travail de nuit, stress aigu.

Ce que le contrôleur regarde en priorité

- Protocoles d’hygiène et de biosécurité : procédures standardisées, tri des déchets, contenants adaptés.

- Formation gestes et postures, aides techniques à la manutention, entretiens périodiques.

- Traçabilité des expositions, conduite à tenir post-accident, accès au matériel d’urgence.

- Organisation des horaires, pauses, dispositifs d’alerte, gestion de la charge.

Plan 90 jours

- Semaine 1–2 : revue des protocoles et du matériel critique (conteneurs DASRI, kits d’exposition), inventaire des aides à la manutention.

- Semaine 3–6 : formation ciblée (manutention, exposition biologique), exercices de simulation, affichage des conduites à tenir.

- Semaine 7–12 : mise à jour des fiches de poste, audit interne hygiène/sécurité, revue de direction sur les incidents et plans de prévention.

Preuves à garder : registres d’exposition, attestations de formation, contrôles des équipements, rapports d’audit.

Commerce et logistique : manutention, chariots, quais, plan d’évacuation et exercices

Risques clés

- Manutention manuelle et mécanisée (transpalettes, chariots élévateurs).

- Chutes de hauteur/faible hauteur, racks, quais, circulation mixte piétons-engins.

- Incendie/évacuation, stockage de produits (compatibilités).

Ce que le contrôleur regarde en priorité

- Évaluation des dangers couvrant circulation interne, quais, rackings, levage.

- Autorisations et formation des caristes, vérifications périodiques des chariots et accessoires.

- Plan d’évacuation à jour, extincteurs accessibles, exercices réalisés.

- Stockages sûrs : charges, stabilité, compatibilités chimiques, ventilation.

Plan 90 jours

- Semaine 1–2 : marquage/séparation des flux, contrôle visuel des racks, plan de circulation, affichage des consignes.

- Semaine 3–6 : recyclage caristes, inspection complète des chariots, sécurisation des quais (butées, cales, gilets, procédures).

- Semaine 7–12 : exercice d’évacuation, mise à jour de l’évaluation des dangers, audit interne circulation/stockage.

Preuves à garder : autorisations de conduite, vérifications périodiques, rapports d’inspection rackings, PV d’exercices.

Documents et preuves à tenir prêts pour tout contrôle (check-list)

Un contrôle réussi repose sur une démonstration factuelle : vous devez être capable de montrer, en quelques minutes, que votre organisation protège la santé et maîtrise ses risques. Cette check-list rassemble les preuves de conformité MSST attendues dans la majorité des situations (Suva ou inspections cantonales). L’objectif : retrouver chaque document en moins de 30 secondes et prouver sa mise à jour récente.

Politique sst, organigramme des responsabilités et procès-verbaux du comité sécurité

- Politique santé-sécurité signée par la direction, diffusée et comprise (objectifs, engagements, champ d’application).

- Organigramme MSST clair : rôles, responsabilités et suppléances (direction, référent MSST, spécialistes externes, encadrement, relais terrain).

- Lettre de mission du référent MSST et des relais sécurité (périmètre, moyens, reporting).

- Comité sécurité / réunions HSE : calendrier, ordre du jour, PV signés, participants, décisions, actions suivies.

- Plan annuel SST : objectifs, indicateurs, campagnes, audits, formations, jalons et budget.

Bonnes pratiques : afficher la politique et l’organigramme, conserver les PV dans un référentiel unique (dossier digital “MSST_Gouvernance”) avec nommage standardisé et date de dernière mise à jour.

Évaluation des risques : méthode, registre des dangers et plan de mesures

- Méthode d’évaluation documentée : critères gravité/probabilité, niveaux d’acceptabilité, règles de priorisation.

- Registre des dangers à jour : situations dangereuses, causes, niveaux de risque initiaux/résiduels, responsables de traitement.

- Plan de mesures structuré : mesures techniques/organisationnelles/humaines, échéances, indicateurs, statut d’avancement.

- Analyses spécifiques lorsque pertinent : machines, travaux temporaires en hauteur, consignation/LOTO, électricité, ATEX, chimie, manutention, RPS/TMS, espaces confinés.

- Traçabilité des changements : intégration des nouvelles lignes, procédés, produits, organisations, sites, sous-traitances.

- Preuves de terrain : photos, rapports d’essais, attestations de vérifications périodiques, check-lists de contrôle.

Bonnes pratiques : inclure une page de synthèse “Top 10 risques majeurs / écarts critiques / actions prioritaires 90 jours” pour guider l’inspecteur et montrer la maîtrise.

Formation et habilitations : registres, attestations et recyclages

- Matrice de compétences par poste/activité (qui doit savoir faire quoi, à quel niveau, avec quelle périodicité).

- Registres de formation : incendie/évacuation, premiers secours et BLS-AED-SRC, sécurité machines, EPI, manutention, produits chimiques, travail en hauteur, consignation/LOTO, autorisations de conduite.

- Attestations nominatives signées (formateur, date, durée, programme), preuves de recyclage aux fréquences définies.

- Brief d’accueil des nouveaux entrants et sous-traitants : livret, émargement, QCM si applicable.

- Vérification d’efficacité : quizz, observations au poste, audits éclair (résultats et plans de rattrapage).

Bonnes pratiques : un tableur central “Compétences & habilitations” avec filtres (poste, site, échéance) et alertes de recyclage.

Consignes, modes opératoires, fiches produits chimiques, registre des accidents et incidents

- Consignes et modes opératoires à jour et accessibles : opérations normales et non routinières (permis de feu/hauteur, entrée en espace confiné, consignation, levage).

- Produits chimiques : inventaire, fiches de données, étiquetage, compatibilités de stockage, ventilation, EPI associés, procédures de déversement accidentel.

- Prévention incendie : plan d’évacuation actualisé, plan des moyens de première intervention, vérifications périodiques, listes d’équipiers formés.

- Registre des accidents et presqu’accidents : déclarations, analyses causales, mesures correctives, suivi d’efficacité.

- Visites et contrôles périodiques : rapports d’inspection machines, levage, installations électriques, échafaudages, extincteurs, dispositifs d’arrêt d’urgence.

Bonnes pratiques : associer chaque mode opératoire à une preuve photo du dispositif en place et à l’attestation de formation requise pour l’exécuter.

Traçabilité msst : revues de direction, indicateurs, audits internes et suivi des actions

- Indicateurs clés suivis mensuellement : accidents, presqu’accidents, taux de clôture des actions, couverture formation/habilitations, audits réalisés, écarts critiques ouverts/fermés.

- Tableau de bord par site et consolidé groupe, avec seuils d’alerte et commentaires.

- Audits internes planifiés : rapports, non-conformités, plans d’actions, vérification d’efficacité.

- Revue de direction périodique : décisions, arbitrages, ressources, priorités, communication interne.

- Preuves de clôture : photos après-correction, procès-verbaux d’essai, attestations, résultats de re-mesure.

Bonnes pratiques : un Kanban des actions (qui, quoi, quand, statut) visible par l’encadrement ; un journal des décisions MSST pour tracer les arbitrages clés.

Objectif opérationnel : avec ce socle documentaire organisé, à jour et accessible, vous réduisez le temps de contrôle, renforcez la confiance des inspecteurs et sécurisez vos opérations.

Se mettre en conformité MSST pas à pas (méthode opérationnelle)

Mettre en place un MSST solide n’est pas un “projet de papier”. C’est une feuille de route pragmatique, calée sur vos risques réels, vos ressources et vos objectifs business. Voici la méthode que j’utilise en 2025 pour obtenir des résultats mesurables en 90 jours, tout en posant les bases de la performance long terme.

Étape 1 : audit initial et priorisation des risques majeurs

Objectif : savoir précisément où vous en êtes et quoi traiter d’abord.

- Cadrage : périmètre (sites, équipes, processus), enjeux business, incidents récents, obligations client.

- Revue documentaire : politique, responsabilités, évaluation des dangers, plans d’action, registres formation, vérifs périodiques, consignes critiques.

- Visites terrain : postes sensibles, machines, circulations, produits chimiques, travaux non routiniers (LOTO, hauteur, feu, espaces confinés), EPI, évacuation.

- Entretiens : direction, managers, maintenance, HSE/RH, représentants collaborateurs, sous-traitants critiques.

- Synthèse hiérarchisée :

- Top 10 risques majeurs (gravité x fréquence)

- Écarts critiques (bloquants sécurité/conformité)

- Opportunités rapides (quick wins à fort impact)

Livrables : rapport d’audit, carte des risques par zone, matrice criticité, liste des quick wins, pré-plan d’action priorisé.

Étape 2 : désignation de l’équipe MSST et planification des ressources

Objectif : clarifier “qui fait quoi”, avec le bon niveau d’expertise.

- Rôles :

- Direction : valide la politique, les moyens et les priorités.

- Référent MSST (interne) : pilote, suit les actions, reporte.

- Spécialiste sécurité : méthode, analyses, audits, sécurisation opérations critiques.

- Médecin du travail/protection de la santé : expositions, surveillance, RPS/TMS.

- Relais terrain (chefs d’équipe, maintenance) : déploiement au quotidien.

- RACI (responsable, appui, consulté, informé) par chantier : machines, LOTO, chimie, hauteur, incendie/évacuation, RPS/TMS, formation.

- Planification : jalons 30-60-90 jours, budget, temps dédié, reporting mensuel.

Livrables : organigramme MSST, fiches de mission, RACI par chantier, calendrier et budget.

Étape 3 : plan d’action 90 jours (quick wins + chantiers moyen terme)

Objectif : sécuriser vite ce qui compte, sans repousser les sujets de fond.

Semaine 1–2 : sécurisation express

- Corrections matérielles simples (protecteurs, signalétique, rangement, voies).

- Mise à niveau des affichages : urgences, évacuation, EPI, consignes critiques.

- Lancement des vérifications périodiques en retard (extincteurs, levage, électriques).

Semaine 3–6 : opérations critiques sous contrôle

- Consignation/LOTO déployée : procédures, cadenas individuels, test “zéro énergie”, formation.

- Sécurité machines : analyses de risques, plans de mise en conformité, essais d’arrêt d’urgence.

- Chimie : inventaire, FDS, stockage, ventilations, modes opératoires.

- Hauteur/feu/espaces confinés : permis de travail, check-lists, plan de secours.

Semaine 7–12 : système qui tient la route

- Évaluation des dangers révisée et traçable (méthode, priorisation, preuves).

- Programme de formation ciblé (premiers secours, incendie/évacuation, LOTO, hauteur, chimie, postes à écran).

- Tableau de bord SST et routine de pilotage (réunion mensuelle 30 min, indicateurs, arbitrages).

- Audit interne de suivi et clôture des actions critiques.

Livrables : plan 90 jours, registre d’actions (statut/échéances/responsables), procès-verbaux de mises à jour et d’essais, check-lists signées.

Étape 4 : former, documenter, mesurer et améliorer en continu

Former

- Matrice de compétences par poste, périodicités de recyclage, traçabilité des habilitations.

- Modules “gestes qui sauvent” : BLS-AED-SRC, incendie/évacuation, LOTO, travail en hauteur, chimie, ergonomie.

Documenter

- Modes opératoires clairs (opérations normales et non routinières).

- Dossier MSST unique par site : évaluation des dangers, plans d’action, registres, PV d’audits, preuves photos/vidéos.

Mesurer

- KPI simples et utiles : accidents/presqu’accidents, taux de clôture des actions, couverture formation, audits réalisés, écarts critiques ouverts/fermés.

- Revues de direction trimestrielles : décisions, priorités, moyens, communication.

Améliorer

- Boucle REX (retour d’expérience) après incident/inspection.

- Tests d’efficacité : observation au poste, quiz, audits flash 5 minutes.

- Mise à jour à chaque changement (machine, procédé, produit, organisation).

Livrables : matrice compétences, plan de formation annuel, dossier MSST à jour, dashboard mensuel, compte rendu de revue.

Passer à l’action : accompagnement MSST et formations ciblées

- Diagnostic express (2–3 heures) pour objectiver vos priorités et calibrer le plan 90 jours.

- Accompagnement MSST : sécurisation des opérations critiques, mise en conformité machines/LOTO, structuration documentaire, coaching des managers.

- Formations ciblées : premiers secours BLS-AED-SRC, incendie/évacuation, sécurité machines, travail en hauteur, chimie, ergonomie et RPS/TMS.

- Pérennisation : audit interne trimestriel, rituels de pilotage, amélioration continue.

Questions fréquentes sur les acteurs de la sécurité au travail en Suisse (FAQ)

Suva ou inspection cantonale : qui contrôle ma société de services ?

Dans la majorité des cas, une entreprise de services relève de l’inspection cantonale. Si, toutefois, vous réalisez en interne des opérations à danger particulier (maintenance électrique, travaux en hauteur, interventions sur machines, atmosphères explosives, etc.), attendez-vous à des exigences alignées sur les standards Suva. En multi-sites ou multi-métiers, la compétence peut varier selon l’activité dominante de chaque site.

La directive CFST 6508 s’applique-t-elle aux micro-entreprises ?

Oui, selon le principe de proportionnalité. Même une très petite structure doit pouvoir démontrer qu’elle a identifié ses dangers, défini des mesures et assuré les compétences nécessaires. L’appel à des spécialistes est requis dès que les dangers ou la complexité dépassent les compétences internes.

Puis-je externaliser totalement la fonction MSST ?

Non. Vous pouvez mandater des spécialistes externes et un médecin du travail, mais la responsabilité de l’employeur reste entière. Désignez un référent interne, gardez la main sur la priorisation et suivez les actions dans la durée.

Que risque une PME en cas de non-conformité lors d’une inspection ?

Vous recevrez des exigences écrites assorties de délais, avec contrôle de suivi. En cas de danger grave et immédiat, une opération ou une machine peut être arrêtée jusqu’à correction. Des coûts indirects (immobilisation, refonte de processus, formation d’urgence) sont fréquents si la prévention n’est pas structurée.

Combien de temps conserver les preuves MSST et les procès-verbaux de contrôle ?

Adoptez une politique d’archivage claire : conservez vos documents aussi longtemps que nécessaire pour démontrer la maîtrise des risques et la traçabilité des décisions, au minimum sur plusieurs cycles d’inspection et pendant la durée de vie des installations concernées. Harmonisez cette politique avec vos exigences d’assurance, de qualité et de conformité interne.

Comment savoir rapidement si mon entreprise relève plutôt de la Suva ou de l’inspection cantonale ?

Listez vos activités réelles (production, chantiers, maintenance, sous-traitance spécialisée) et vos opérations critiques. Si vous exploitez des machines, travaillez en hauteur, intervenez sur énergies dangereuses ou manipulez des substances à risque, vous êtes probablement dans un périmètre d’exigences techniques proches de celles de la Suva. À l’inverse, un cœur d’activité tertiaire sans procédés à haut risque relève généralement de l’inspection cantonale.

Comment préparer un contrôle en moins de deux semaines ?

- Regroupez votre dossier MSST : évaluation des dangers, plan d’action, registres de formation/habilitations, vérifications périodiques, consignes critiques.

- Faites un tour terrain ciblé : machines, LOTO, hauteur, chimie, évacuation, EPI, affichages.

- Corrigez les quick wins visibles : protecteurs, signalétique, voie de circulation, extincteurs, plans d’évacuation.

- Programmez les recyclages essentiels (incendie/évacuation, premiers secours, LOTO) et documentez-les.

- Tenez un point de préparation avec la direction et le référent MSST pour valider priorités et messages.